Sag mir, wo die Ärzte sind

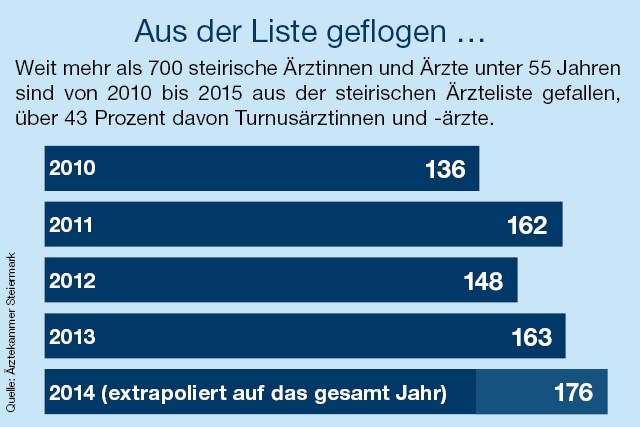

Fast 800 steirische Ärztinnen und Ärzte unter 55 Jahren fielen in den letzten fünf Jahren aus der steirischen Ärzteliste. Vor aller Augen findet die große Ärzteflucht statt. Täglich wird es schwieriger, sie zu stoppen.

Von Martin Novak

Ein angesehener Spezialist hält es nicht mehr aus. Die Belastungen durch unerwartet ausgefallene Kolleginnen und Kollegen, das dadurch immer aggressivere Arbeitsklima sind zu viel für ihn. Er entscheidet sich für einen Arbeitsplatz mit geregelter Arbeitszeit, auch wenn der weit weniger anspruchsvoll ist. Sein wertvolles Know-how geht unrettbar verloren …

Harte Zahlen

Gewiss, das ist ein Einzelfall, eine Anekdote. Aber fast jeder, den man anspricht, kennt eine ähnliche Geschichte. Das öffentliche Spitalswesen erodiert – dort wo es am schmerzhaftesten ist, bei den Leistungsträgern und High Potentials, wie es im Personalentwickler-Deutsch heißt.

Hinter den Einzelfällen stecken harte Zahlen: Laut Statistik der Österreichischen Ärztekammer tauchten von den 1.413 Absolventinnen und Absolventen Medizinischer Universitäten des Studienjahres 2011/2012 in Österreich 508 niemals in einer Ärzteliste auf, das heißt, sie absolvierten nicht einmal die Ausbildung.

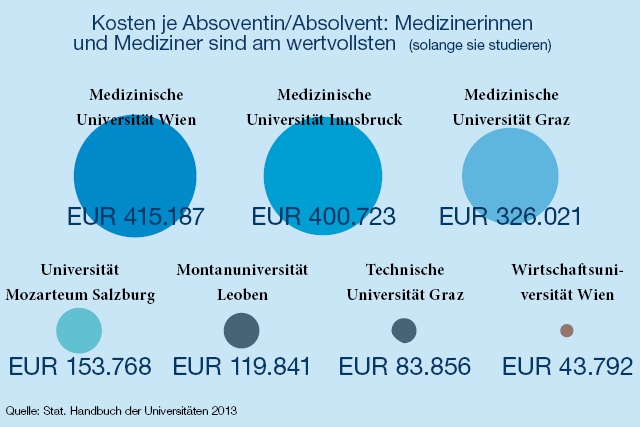

400.000 Euro pro Absolvent

Jede/r dieser Absolventinnen und Absolventen hat rund 400.000 Euro gekostet, in Wien ist er laut Statistischem Handbuch der Universitäten 2013 mit 415.000 Euro am teuersten, in Graz mit 326.000 Euro am billigsten, Innsbruck liegt dazwischen. Durch die Fehlallokation geht viel Geld verloren: Rund 200 Millionen an öffentlichen Euro hat das öffentliche Bildungswesen für Medizinerinnen und Mediziner ausgegeben, die dem öffentlichen Gesundheitswesen niemals zur Verfügung stehen.

Ärzteflucht

In der Steiermark sind in den letzten fünf Jahren 785 Ärztinnen und Ärzte (jünger als 55 Jahre, also weit entfernt vom regulären Pensionsalter) aus der Ärzteliste gefallen, weitgehend solche, die zuvor in Spitälern gearbeitet haben, rund 40 Prozent waren Turnusärztinnen und -ärzte, also die künftigen Leistungsträger. Fast 400 Ärztinnen und Ärzte haben im gleichen Zeitraum Wahlarztpraxen gegründet und damit ein selbstorganisierbares Arbeitsleben gewählt.

„Nicht Ärztemangel ist das wahre Problem, es ist die Ärzteflucht“, diagnostiziert der Präsident der steirischen Ärztekammer, Herwig Lindner. Niemand könne es den Kolleginnen und Kollegen verdenken, wenn sie zumut¬bare Arbeitsbedingungen wählen – in der Wahlarztpraxis, weit weg von den Akutspitälern oder im Ausland, meint der Obmann der Angestellten Ärzte, Martin Wehrschütz.

Begehrtes Ausland

Stichwort Ausland: In Deutschland arbeiten bereits an die 3.000 österreichische Ärztinnen und Ärzte, mehr als in den steirischen Krankenhäusern. Die vertriebenen Ärzte in der Steiermark und in Österreich durch Arbeitskräfte aus dem Ausland zu ersetzen, kann nicht ausreichend gelingen, weil auch sie attraktivere Länder locken – die Schweiz, Dänemark und vor allem Deutschland. Die Zahlen der griechischen (+11,4 Prozent), der rumänischen (+18,7 %), der ungarischen (+15,9 %) und der kroatischen Ärztinnen und Ärzte (+15,2 %) entwickeln sich in Deutschland laut Statistik der Deutschen Bundesärztekammer dramatisch. Österreich steht im Wettbewerb mit einem übermächtigen Wettbewerber. Nur die Brosamen bleiben. Gerade 250 nicht deutschsprachige Ärztinnen und Ärzte haben im letzten Jahr die gesetzlich vorgeschriebene Deutschprüfung abgelegt, um in Österreich arbeiten zu können.

Die Ärzteflucht zeigt Wirkung, manchmal wird sie auch in den Medien sichtbar: Da muss ein Notarztwagen ohne Notarzt fahren, die Ambulanz in Mariazell bleibt unbesetzt, Dienste in Bad Aussee können nicht besetzt werden. „Akuter Ärztemangel in den Krankenhäusern“ titelte die in ihrem Einzugsgebiet mächtige obersteirische Regionalzeitung „Der Ennstaler“. Die meisten Ereignisse werden aber von den Medien (noch) nicht wahrgenommen. „Viele Abteilungsleiter kämpfen jeden Monat darum, die Dienste besetzen zu können und schaffen es oft kaum oder gar nicht“, berichtet ein erfahrener Oberarzt. Die Verwaltung des (Personal-)Mangels ist zum ständigen Begleiter geworden.

Nachwirkungen

Dahinter stecken die Sünden der letzten Jahre: Lange wurde die Verknappung ignoriert. Vertreterinnen und Vertreter der Ärztekammer, die darauf hinwiesen, mussten sich höhnische Kommentare anhören. Es wäre doch nur standespolitisches Kalkül, um bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen herauszuschlagen. „Employer Branding“ – in deutschen Spitälern seit Jahren großes Thema – war hierzulande unbekannt. Statt junge Ärztinnen und Ärzte mit offenen Armen in der Facharztausbildung zu begrüßen, mussten sie sich vor kurzem noch anhören, dass sie nicht allzu lange bleiben werden können, sie bekämen nur befristete Verträge.

Wie man mit den begehrten Fach- und Spitzenkräften der Zukunft pfleglich umgeht, exerziert dagegen die (steirische) Industrie vor. Man umwirbt sie, bietet ihnen exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten. Sogar in einen technischen Lehrling werden laut Industriellenvereinigung von den Unternehmen im Schnitt rund 100.000 Euro inves¬tiert.

Problembewusstsein

„Wir brauchen das Lebensmodell Spitalsarzt, nicht als vages Versprechen, sondern tatsächlich“, sagt Wehrschütz. Mittlerweile gibt es ein Problembewusstsein: in der KAGes und auch in der Landespolitik. Am Attraktivierungsprojekt für Spitalsärztinnen und -ärzte wird gemeinsam mit der Ärztekammer seit dem Vorjahr gearbeitet. Greifbare Ergebnisse liegen vor, jetzt gehe es darum, so Wehrschütz, „dass die Kolleginnen und Kollegen die positive Wirkung auch rasch spüren, weil Glaube und Vertrauen in den letzten Jahren nachhaltig zerstört wurden“.

Noch immer wird laviert. Die 48-Stunden-Woche ist ja nicht nur eine rechtliche Vorgabe, sondern der tiefe Wunsch vieler Ärztinnen und Ärzte. Das Argument, es gäbe nicht genug Ärztinnen und Ärzte, um die Arbeitszeiten menschlicher zu gestalten, führt in eine Todesspirale. Weil die Arbeitsbedingungen so sind, wie sie sind, gehen Ärztinnen und Ärzte weg. Dadurch werden die Bedingungen für die Verbliebenen noch härter, deswegen suchen auch sie nach Alternativen …

Die so genannte Opt-out-Regelung, die für die kommenden Jahre mit individueller Zustimmung der einzelnen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, im Rahmen einer Betriebsvereinbarung längere Arbeitszeiten ermöglicht, hat wenige Anhänger und viele Kritiker. Vom zuständigen Spitalslandesrat Christopher Drexler, der unter Budget-Einsparungsdruck steht, hört man wiederholt, dass er sich einen Lohnausgleich nicht vorstellen kann. Die Dienstrechtsverhandlungen zwischen KAGes und Ärztekammer bzw. Betriebsrat laufen konstruktiv, aber immer wieder tauchen Stolpersteine auf.

Österreich im Hintertreffen

Dabei geht es hier nicht um die klassische Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, es geht darum, den Ärztinnen und Ärzten Gründe zu geben, nicht aus dem Beruf zu gehen und nicht ins Ausland.

Wie gut die Gründe sind, zeigt aber ein europäischer Vergleich der Spitalsärztegehälter, den das Deutsche Krankenhausinstitut gemeinsam mit der Unternehmensberatungsgesellschaft KPMG 2011 angestellt hat: In allen Kategorien und Gehaltsstufen liegt Österreich ganz weit hinten, Länder, wie die Schweiz und Deutschland dagegen immer weit vorne.

Auch der innerösterreichische Wettbewerb wird härter: Manche Bundesländer, wie Vorarlberg, haben bereits kräftig nachgebessert, um den Braindrain Richtung Schweiz zu stoppen – mit Erfolg, andere, wie Salzburg oder Oberösterreich, arbeiten an ähnlichen Strategien.

Die Zeit wird also immer knapper: Junge Ärztinnen und Ärzte, die ihre Ausbildung anderswo beginnen, verlegen in den meisten Fällen auch ihren Lebensmittelpunkt dorthin. Spezialist¬innen und Spezialisten, die offensiv abgeworben werden, kommen nur selten zurück – und wenn doch, dann auch nur, um ihr Berufsleben in der Heimat ausklingen zu lassen.

Der ehemalige Präsident der steirischen Ärztekammer, Dietmar Bayer, hat es so formuliert: „Wir erleben gerade die Kernschmelze des öffentlichen Gesundheitswesens.“ Was man in einem solchen Fall zu tun hat, wissen wir spätestens seit dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima: Man braucht Kühlwasser, nicht nur sehr viel, sondern auch rechtzeitig. Umgelegt auf das steirische Gesundheitswesen: Man muss die Arbeitsbedingungen auf allen Ebenen entscheidend verbessern, und zwar jetzt.

Fotocredit: Schiffer